- 看護師から社労士 メリットがたくさん!

知りたいこと

✓ 看護師が社労士資格を取るメリットってどんなこと?

私は医療機関の事務職員として、労務管理の経験が7年以上あるので知っている限りのことを書きます。

これから、看護師が社労士になるメリットを解説しますね。

ポイントは、看護師資格があれば、社労士業務の『強み』になることです。

その強みとなにか?

それは、看護師として「実務経験と知識」があり専門分野を持っていること。この専門分野が最大の強みであり、ほかの社労士には真似できない『差別化』となります。

この記事では、看護師資格(保健師含む)と社労士資格のダブルライセンスで、医療介護の専門社労士になる魅力をお伝えします。

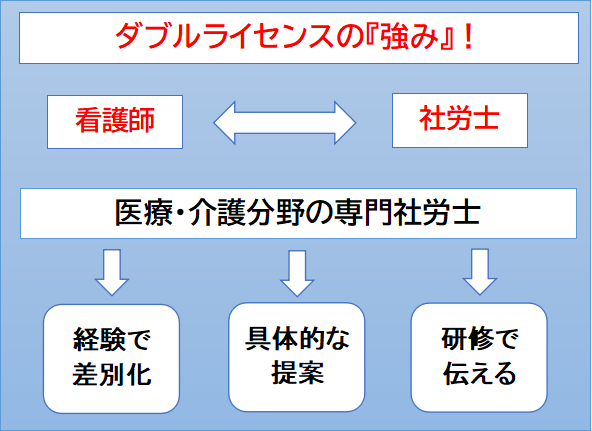

【看護師が社労士になる強み!】医療介護の専門分野で差別化できる

- 看護師 社労士 ダブルライセンスの強み

真似できない!実務と知識で『差別化』できる強みがある

結論は、看護師資格を持っているからです。

医療介護分野の労務管理は、一般企業とは明らかに違います。

病院や介護施設で働く人は、ほとんどが業務に関連する資格を持っていますが、一般企業ではそこまで資格は求められません。

資格がなければ、看護師として従事できないのは当然ですよね。

社労士として医療介護分野で顧問契約をすることは、資格を持った専門集団の労務管理をすることになります。

看護師が抱えている問題は、正直なところ管理部門の事務職員は詳しくないです。

実際、私も病院職員として労務管理を担当したときは、看護師が辞める理由について詳しくわからないことも多々ありました。

だから、実務と知識がある「看護師」が社労士になれば、これまでの経験から具体的な助言ができます。

たとえば、院長から『うちの看護職員でこんな問題が発生した!』と相談された場合、看護師経験がない社労士はこれまでの経験と法律知識で解決案を提示するはずです。

でも、看護師資格がある社労士なら、法律知識で解決案を示すことができ、さらに看護師経験から培った助言ができますよね。

この助言こそ、院長が求めるものであることは容易に想像できるし、具体的な解決策を提案すれば信頼に繋がります。

社労士として信頼されると、医療業界内で繋がりが広がり、さらに紹介により顧問先を増やすことも可能になります。

また、医療業界に特化した社労士であれば、介護業界でも顧問先を増やせる可能性も十分ありますよね。

看護師資格と社労士資格のダブルライセンスは、医療・介護分野の専門社労士として選択肢が広がるので、取得するメリットは大いにあります。

だから、社労士資格を取ることに悩んでいるなら、思い切って挑戦して自分の可能性を広げましょう!

どんな相談も実務を知っているからアドバイスができる

結論は、看護師として実務を経験しているからです。

どんな相談でも、その分野で経験している人と経験していない人の話では、説得力や信頼度がまったく違いますよね。

私が思うのは「何でも知っている」は、あまり知らないのと変わらないと思います。

極められるのは1つだと思うし、業種を問わず「1つのこと」に深い知識を持っていれば、この分野ならあの人に相談しようと思ってもらえます。

簡単にいえば、医療業界なら看護師資格があって実務と知識がある、社労士の〇〇先生にお願いしようと思うのは自然なことで、業界に詳しいほうが顧問社労士として選ばれる可能性は高くなります。

実際、病院では労務問題が発生した場合、解決するために主導で動くのは管理部門の事務職員ですが、看護師などの医療従事者が抱える問題の本質はわからないことが多いです。

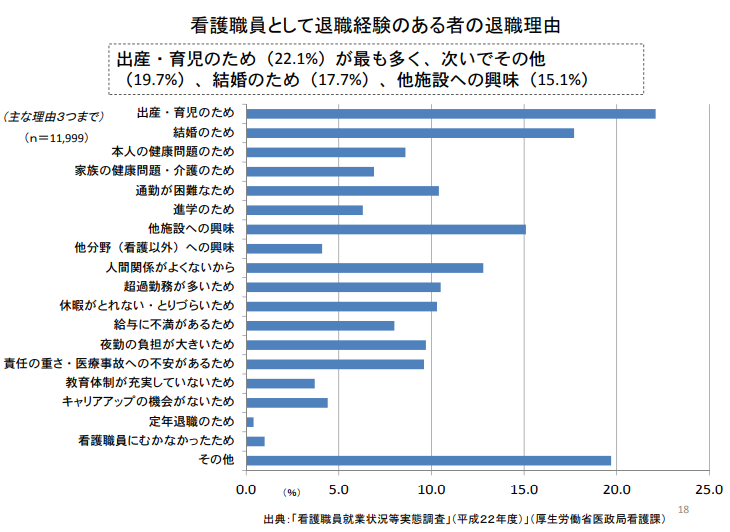

例えば、看護師の退職理由を見てください。

- 看護師 退職理由

出典:「看護職員就業状況等実態調査(平成22年)」(厚生労働省医政局看護課)

☑看護師の退職理由(多い順から)

・出産、育児のため

・その他

・結婚のため

・他施設への興味 など

「出産、育児のため」に辞めていく看護職員がもっとも多いですが、辞めなくても雇用を継続する仕組みを作ることが大切です。

例えば、短時間勤務制度や変形労働時間制など、すでに導入されている制度を浸透させること。

簡単にいえば、今までは「出産、育児」で職員が辞めていたが、制度を利用して雇用を継続する権利を当然とすること。

ここがポイント!

「出産、育児のため」辞めていく職員が、みんな辞めたいはずがありません。

雇用を継続したまま、育児が落ち着いたら職場に戻りたいと思っている職員も多いはず。

制度は作って終わりではなく、実際に活用させてこそ意味があります。

「出産、育児」があっても、この勤務形態なら職場を辞めないで続けられる、看護師がそう思えるような『具体的な提案』をすることがプロである社労士に求められます。

あと、気になるのが「その他」ですよね。

社労士として「その他」を的確に把握して、顧問先にアドバイスできれば評価されます。

私も医療機関で労務管理を担当していたとき、看護師の採用と退職は月単位でかなり動きがあり、事務職員には看護師が退職する本当の理由がわからないことも多々あります。

ですが、看護師経験があれば「その他」の具体的な理由を想像しやすいはずです。

それは、

・看護師同士の悩みを聞いている

・自分も同じ経験をしたことがある

・これまでの経験から推測できる など

医療機関では、看護師には辞めないで仕事を続けてほしいと思っていますが、具体的な改善策がないのが現状だと思います。

看護師の経験がある社労士こそ、具体的な改善策を顧問先に提案できるはずです!

そんな付加価値を持った提案ができるのは、看護師経験がある社労士なら可能ですね!

新人看護師等の教育・研修講師をする

社労士なら職員に向けた研修会など、講師を依頼されることも多くなると思います。

病院の研修であれば、関連する資格と実務経験がなければ、説得力がなく相手には響かないかもしれません。

たとえば、看護師に向けた研修会をするなら、実務と知識がある社労士であれば講師として説得力が増しますよね。

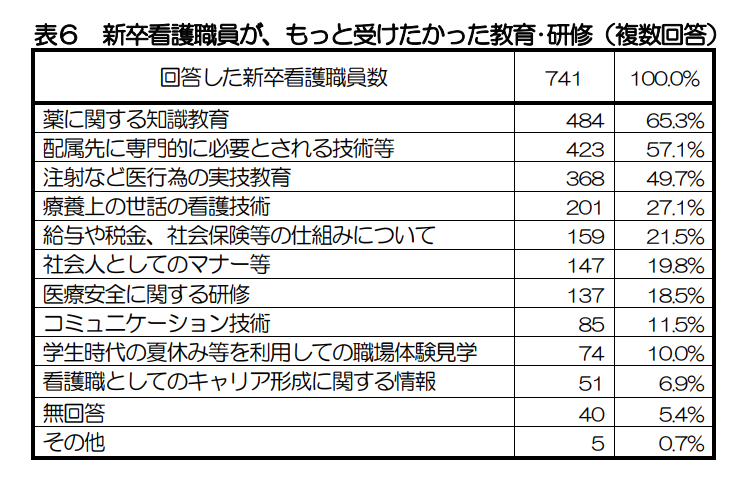

新卒看護師がもっと受けたい教育研修として、次のようなアンケート調査がありますので見てください。

- 新卒看護師 受けたい教育・研修

出典:(社)日本看護協会2004「新卒看護職員の早期離職等実態調査」

新卒看護師には、実務に対する不安があることがアンケートからわかりますし、ほかにも社労士として伝えられることがたくさんあります!

☑新卒看護師が知りたいこと!

・給与や税金、社会保険等の仕組み

・社会人としてのマナー

・コミュニケーション技術 など

働く人にとっては、気になる給与や社会保険の仕組みがけっこう多いですね。

あとは、看護に必要なコミュニケーション技術など経験談を交えた話をするなど、看護師を経験した社労士なら内容の濃い研修ができます!

もしかして、法律知識がないから不安になっていませんか?心配しなくて大丈夫です!法律知識がなくても社労士試験は合格できる試験です。

下記の記事では、社労士試験の合格へ向けて社労士試験の勉強を「ステップアップ形式」で分かりやすく解説しています。「ステップアップ1~6」までの記事を読めば、勉強のはじめ方がスッキリわかります!

⇩

法律知識は無くても大丈夫!

-

-

【法律初学者でも合格!】社労士試験は法律知識ゼロでも問題ない理由

このブログは社労士試験に合格した筆者が経験談をもとに書いています。この記事では、社労士試験のはじめ方「ステップ1」として「法律初学者」でも合格できる?をお伝えします! ステ ...

続きを見る

看護師なら社労士の受験資格は満たしている

看護師の社労士受験資格(厚生労働大臣が認めた学校卒業)

結論は、看護師(保健師含む)なら社労士の受験資格を満たしています。

看護師は『学歴』で受験資格を満たしているので、社労士試験を受けるならすぐ挑戦できます。

次の方法で受験資格を確認できるので、勉強を始める前に見てください。

受験資格は必ず公式サイトで確認!

公式サイト

全国社会保険労務士会連合会試験センター 社会保険労務士試験オフィシャルサイト

社労士試験の受験資格は、次の流れで確認できます。

1 「社会保険労務士オフィシャルサイト」と検索してアクセスする

2 トップページ「受験資格について」の受験資格をクリック

3 受験資格のページに移動し、下にスクロールして「学歴による受験資格」の「厚生労働大臣が認めた学校卒業」をクリック

4 受験コード「04」 厚生労働大臣が認めた学校卒業の「厚生労働大臣が認めた学校等はこちら」をクリック

5 受験資格コード「04」の厚生労働大臣が認めた学校等の(1)~(3)を確認

以上で、受験資格の確認は終了です。

看護師の社労士受験資格(事前確認方法)

社労士試験の受験資格があるか不安な場合、事前に確認できる方法があります。

1 「社会保険労務士オフィシャルサイト」と検索してアクセスする

2 トップページ「受験資格について」の受験資格をクリック

3 受験資格のページに移動したら、下にスクロールして「申込ガイド」の受験資格を確認するをクリック

4 受験資格についてのページに移動し、受験資格の事前確認をクリックする

5 受験資格・免除資格の事前確認のページ内にある、様式等をダウンロードして必要事項を記入する

6 記入後、様式等を試験センターへ送付する

受験資格の事前確認は、試験センターで受け付けしているので、不安な方はぜひ確認しておきましょう!また、社労士試験の受験資格について、看護師の方に向けて書いた記事があるので、ぜひ下記を読んでもらえればと思います。

⇩

看護師の受験資格(社労士試験)

看護師(保健師含む)として働きながら『通信講座』で社労士のダブルライセンスがおすすめ!

看護師(保健師含む)のダブルライセンスなら社労士がおすすめ

社労士試験に1年でも早く合格を目指すなら、通信講座をおすすめします。

社労士試験はむずかしい試験です。

看護師として働きながら難関試験の合格を目指すのに、予備校の通信講座で受験勉強しないと大変だと思います。

通信講座なら、勉強する環境はすべて用意してくれるので、あとは勉強に集中だけです!

✓ 通信講座のメリット

・社労士試験を知り尽くしたプロの教材で勉強できる

・オンライン学習でスキマ時間を使って勉強できる

通信講座のメリットはオンライン学習です。

オンライン学習は、スマホやタブレットがあれば「いつでも、どこでも」スキマ時間を使って勉強できます。

勉強時間がなくても、スキマ時間を有効に活用すれば1日に数時間は学習可能です。

✓ 社労士の資格を目指すなら忙しい看護師の方でも、インプット学習が24時間で学習できる「社労士24」がおすすめなので、ぜひ下記の記事を読んでみてください。

⇩

資格の大原 社労士24 料金

-

-

【必見!社労士24】資格の大原時間の達人シリーズ(2025料金)

資格の大原社労士24 (料金等)2025年受験対策 資格を取りたいと考えている方なら、だれもが知っているのが「資格の大原」です! 当記事では、大原の社労士講座の中でも、特に人気が高く実績 ...

続きを見る

看護師ダブルライセンス|ケアマネ・社会福祉士(福祉系)

ケアマネ・社会福祉士(ダブルライセンス)

ここまで、看護師と社労士のダブルライセンスのメリットをお伝えしてきました。ただ、社労士試験を検討したけど試験の難易度など、目指している未来と違うかなと感じた方もいらっしゃると思います。

そう感じた方には、福祉系の資格として「ケアマネ・社会福祉士」を目指すことで、看護師としてのキャリアを最大限に生かせるメリットもあります。

✓ 看護師がケアマネ・社会福祉士メリット

・医療現場を知るケアマネ・社会福祉士として活躍できる

・看護師としての実務経験を相談業務に反映できる

・自治体のケアマネ・社会福祉士として転職も可能

・看護師として体力的に無理でも、相談員として活躍できる

とくに、ケアマネや社会福祉士のダブルライセンスなら、看護師以外でも活躍できる可能性が大きく広がるメリットがあります。

将来、看護師として体力的に限界を感じた場合、ケアマネや社会福祉士を取得しておくことで、福祉系で相談員としてのキャリアにも繋がります。

ケアマネ・社会福祉士の講座・料金一覧

資格の大原 「ケアマネ・社会福祉士」講座と料金一覧です。

下記でご紹介する講座以外にも、資格の大原では数多くの「ケアマネ・社会福祉士」の講座があり、看護師と勉強とライフスタイルに合わせて多くの方が学習することができます!

✓ 社会福祉士の受験資格がない方も、大原なら受験資格を得るための講座も開講しています。

| 資格の大原 ケアマネジャー入門コース |

|

| 資格の大原 ケアマネジャー合格コース |

|

| 資格の大原 社会福祉士養成コース 通信課程(一般養成施設) |

|

| 資格の大原 社会福祉士合格コース Web通信 |

|

![]()

まとめ(看護師と社労士のダブルライセンスがおすすめ)

ここまで、看護師資格と社労士資格のダブルライセンスを保持している時点で、ほかの社労士にはない『差別化』が確立していることをご紹介しました。

看護師と社労士のダブルライセンスはおすすめなのが、この記事を読んでわかってもらえたと思います。

ほかにも、医療業界と介護業界に向けて、看護師の実務と知識・社労士の労務管理を組み合わせた専門書籍を執筆することも可能となります。

そもそも、社労士の資格を取ろうと思ったのは、看護師の労務管理に不安や疑問を感じたからではないでしょうか?

実際、私が社労士の資格を取ったのは、職場の労務管理に疑問があったのが大きな理由でした。

これは、私の勝手な想像なので違っていたら無視してください・・・

でも、これだけはハッキリわかります。

現状の働き方に疑問を持っている、そして改善したい気持ちがあるなら『社労士』という選択肢は間違ってません。

その気持ちがあるなら、ぜひとも社労士試験に挑戦してほしいと思います。

応援しています!!

✓ 資格の大原は、令和6年度合格者数「671名」と実績が非常に高いので、社労士を目指すなら最適な予備校です。

⇩

資格の大原 社労士講座一覧

-

-

【2025年受験対策!大原 社労士】社会保険労務士コース講座一覧

2025年 資格の大原 社会保険労務士講座一覧 当記事では、資格の大原「社労士講座」を紹介します。 資格の大原は、大手予備校として社労士試験の合格者を数多く出している「信頼・実績」があり ...

続きを見る